1. 心不全とは?

心不全とは、心臓の働きが弱まり、全身に十分な血液を送り出せなくなった状態を指します。心臓は体のポンプ役ですが、その機能が落ちると体が必要とする酸素や栄養が行き届かなくなり、息切れやむくみなどが生じます。

心不全は「さまざまな病気の終着駅」とも言われ、生活習慣病や心臓病の結果として起こることが多い一方で、先天的・遺伝的な要因が背景にある場合もあります。

2. 原因とリスク要因

心不全を引き起こす原因は多岐にわたります。

- 高血圧:長期間の血圧上昇により心臓の筋肉が厚く硬くなる

- 心筋梗塞・狭心症:心筋がダメージを受けポンプ力が低下

- 不整脈(特に心房細動):拍動の効率が落ちる

- 弁膜症:心臓の弁に異常があり血液が逆流する

- 生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、肥満など)

- 心筋症:体質や遺伝によって発症する心臓病。代表的なものに

- 拡張型心筋症

- 肥大型心筋症などがあり、若い方でも心不全をきっかけに見つかることがあります。

高齢になるほどリスクは高まりますが、体質や遺伝的背景によっては若年層でも発症し得るため注意が必要です。

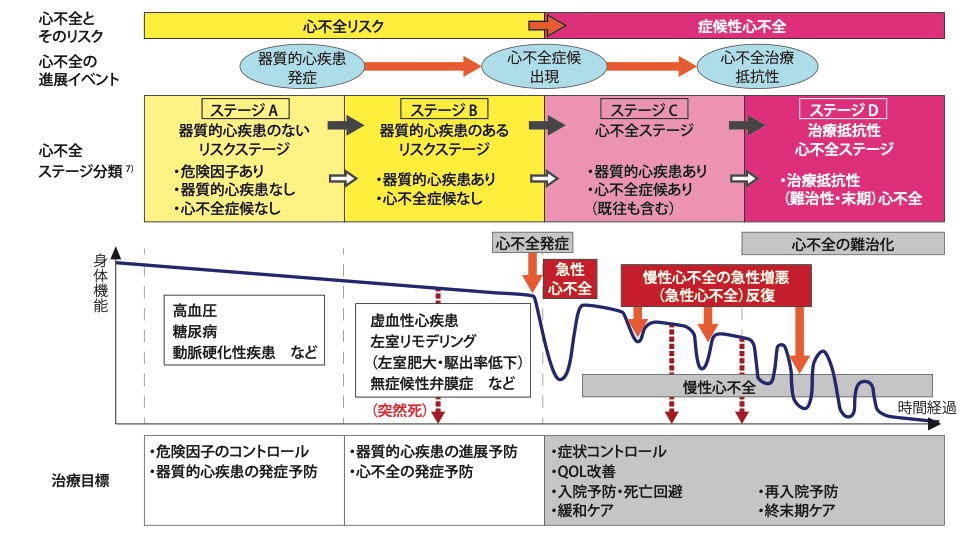

3. 心不全のステージ分類(A〜D)

心不全は「発症してから」だけでなく、「未発症の段階」から予防と治療を意識することが大切です。2025年の最新ガイドラインでは、次のようにステージ分類されています。

- ステージA:心不全は発症していないが、高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満・喫煙などのリスクを持っている段階

- ステージB:心エコーなどで心臓に異常があるが、まだ症状が出ていない段階

- ステージC:息切れやむくみなど、実際に心不全の症状が出ている段階

- ステージD:治療を行っても症状が強く、入退院を繰り返す重症の段階

2025年改訂版 心不全診療ガイドラインより

4. 主な症状と気をつけたいサイン

- 少し歩いただけで息切れする

- 横になると苦しく、枕を高くしないと眠れない

- 足やすねにむくみが出る

- 急な体重増加(体内に水がたまっているサイン)

- 動悸や強い疲れ

5. 診断の方法

- 心エコー:心臓の動きや弁の状態を確認

- 採血(BNP, NT-proBNP):心臓の負担を数値で評価

- 心電図・胸部レントゲン:不整脈や心臓の拡大を確認

- 血液検査:腎臓・肝臓の働き、貧血の有無もチェック

6. 治療の方法

生活習慣の改善

- 減塩:1日6g未満を目安に。塩分は体に水をため込み、息苦しさを悪化させます

- 体重測定:毎日確認。急な増加は注意信号です

- 禁煙・節酒

- 適度な運動:医師の指導のもとで安全に

薬物治療(JCS2025推奨)

- ACE阻害薬/ARB

- ARNI(サクビトリル・バルサルタン(エントレスト®))

- β遮断薬(カルベジロール(アーチスト®)など)

- MRA(スピロノラクトン(アルダクトン®)など)

- SGLT2阻害薬(エンパグリフロジン(ジャディアンス®)など)

- GLP-1受容体作動薬/GIP製剤(セマグルチド(オゼンピック®)、チルゼパチド(マンジャロ®)など)

7. 放置するとどうなるか

心不全を放置すると悪化を繰り返し、生活の質が下がるだけでなく、生命にも関わります。早期からの予防と治療が最も効果的です。

8. 当院でできること

国分町たにた内科・循環器内科では、

- 心エコー検査

- BNP, NT-proBNP採血

- 生活習慣指導(減塩・体重管理など)

- 薬物治療の継続サポート

を行っています。

仙台市青葉区で「心不全」や「生活習慣病」にお悩みの方は、循環器内科専門医にご相談ください。